雷电作为自然界中最壮丽、最具威力的现象之一,长久以来一直吸引着科学家们的关注。尽管雷电的形成过程已被不断探索和研究,但其神秘的面貌仍未完全揭开。本文将围绕“雷电之谜”展开,探讨雷电的形成、科学原理及其在自然界中的作用。从雷电的物理机制到电荷的形成,再到雷电对地球环境的影响,最后结合当代科学研究成果对雷电的预测和防护措施进行分析。通过对这些方面的深入探讨,我们可以全面了解自然界这一壮丽能量的奇妙过程以及它对地球生态系统的深远影响。

雷电是一种强烈的电气现象,其基本的形成过程涉及空气中的电荷分布和云层的动态变化。在云层中,水滴和冰晶在强烈的上升气流作用下发生碰撞与摩擦,导致正负电荷的分离。通常,云的上层积累着正电荷,而下层则聚集着负电荷。这种电荷的不均匀分布是雷电产生的根本原因。

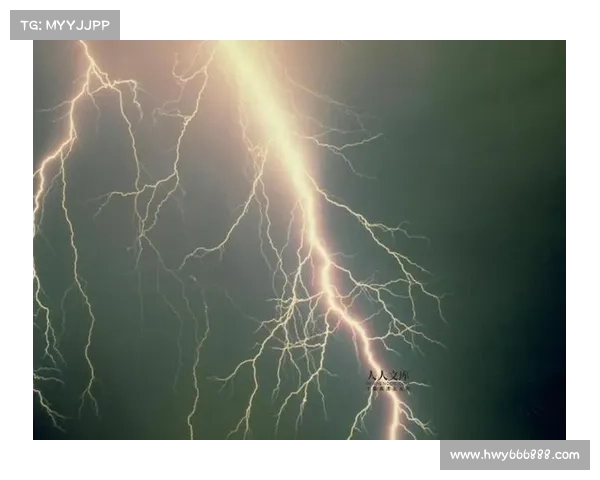

当这种电荷不平衡达到一定程度时,云层与云层之间、云层与地面之间的电位差就会迅速增大。当电压突破空气的击穿极限时,电荷便开始通过空气传导,形成电弧,产生强烈的闪电现象。闪电的闪烁与雷鸣就是这一过程中产生的光和声音。

雷电的形成不仅仅依赖于云内电荷的积累,还受到天气条件的极大影响。例如,强烈的热对流天气和风暴是雷电发生的常见诱因。在这些天气条件下,空气中的湿气被迫上升至高空,冷却后形成积云,积云中的电荷便在极短的时间内发生分离,最终引发雷电现象。

雷电的核心物理原理是静电放电。空气是一种绝缘体,但当电荷积累到一定程度时,电场强度超过了空气的绝缘极限,就会发生电击穿现象。这个过程发生得非常迅速,电流通过空气的速度接近光速,从而产生明亮的闪光和雷鸣声。

雷电放电过程可分为多个阶段。首先是电场的建立和电荷的积累。随着云内电荷的不断增大,云层与地面之间或云层与云层之间的电场也在不断增强。当电场达到一定强度时,电流通过空气发生“电击穿”,形成电弧。随后,电流沿着电弧路径迅速传导,释放出大量的能量,形成我们所看到的闪电现象。

在雷电放电时,空气中的气体分子由于剧烈的碰撞被激发到高能态,进而产生明亮的光。雷电产生的热量极为惊人,瞬间的温度可以达到约三万摄氏度,甚至比太阳表面温度还高。这也是雷电产生明亮光线和爆炸性音效的原因之一。

雷电不仅是一种壮丽的自然现象,它还对地球的环境产生深远影响。首先,雷电的放电过程可以产生氮氧化物,这些氮氧化物在大气中与水蒸气结合形成酸性物质,导致酸雨的产生。酸雨对土壤和水体生态系统造成严重危害,影响植物生长及水生生物的生存。

雷电还能够激发森林火灾。由于雷电的放电过程中释放出的巨大热量,可能会点燃树木和草地,尤其是在干旱的季节,雷电引发的火灾在某些地区已成为常见现象。火灾不仅直接威胁到当地的生态系统,还可能加剧空气污染,影响人类健康。

另一方面,雷电的存在也有助于大气中气体分子的活跃,特别是氮气的活化。雷电放电过程中产生的强热与电场有助于氮分子与氧分子结合,形成氮氧化物。氮氧化物在大气中与水蒸气结合,形成有利于植物生长的氮肥,促进了植物的营养供给,这对生态系统的健康有着一定的正面作用。

由于雷电的突发性和不可预测性,它一直是自然灾害中的一个重大难题。随着科技的进步,科学家们逐渐掌握了雷电的部分预测方法。目前,气象部门主要通过雷达和气象卫星监测天气变化,尤其是强对流天气的形成,以提前发出雷电预警。

雷电的预测技术依赖于对气象条件、云层分布以及气流动向的精确分析。通过分析积雨云的强度、上升气流的速度以及气压变化等信息,气象学家可以预测雷电的发生区域和时间。尽管现代技术已能提供一定的预测能力,但由于雷电形成的复杂性,目前的预测仍存在一定的不确定性。

为了应对雷电带来的危害,人们已经采取了多种防护措施。建筑物通常会安装避雷针,利用金属导体将雷电引导至地面,从而保护建筑物免受雷击。此外,飞行器和电力设施等高危设备也会采取类似的雷电防护措施。对于个人来说,避开雷暴天气并采取适当的避险措施,也是减少雷电伤害的重要方式。

总结:

lehu88乐虎国际雷电作为一种强烈的自然电气现象,其形成过程和物理原理早已成为物理学和气象学研究的热点。从电荷分离到空气击穿的瞬间,雷电释放出的巨大能量不仅展现了自然界的雄伟力量,也提醒我们探索这些自然现象的必要性。通过不断研究雷电的形成机制和科学原理,我们对自然界的理解也在不断深化。

尽管雷电的不可预测性和巨大的破坏力依然给我们带来挑战,但随着科技的不断进步,尤其是在雷电预测和防护方面的突破,我们已经能够更有效地应对这一自然现象。未来,随着对雷电现象认识的深入,雷电不仅仅是一个自然灾害的象征,它的研究可能还将为我们提供更多关于电气学和大气物理的新知识。